- SSNMR(Solid-State Nuclear Magnetic Resonance,固体核磁共振)是核磁共振(NMR)技术在固体样品中的应用,与液体NMR相比,其核心特点是针对固体中分子运动受限导致的强各向异性相互作用,通过特殊技术提取结构信息。以下从原理和应用两方面进行介绍。

SSNMR的基本原理

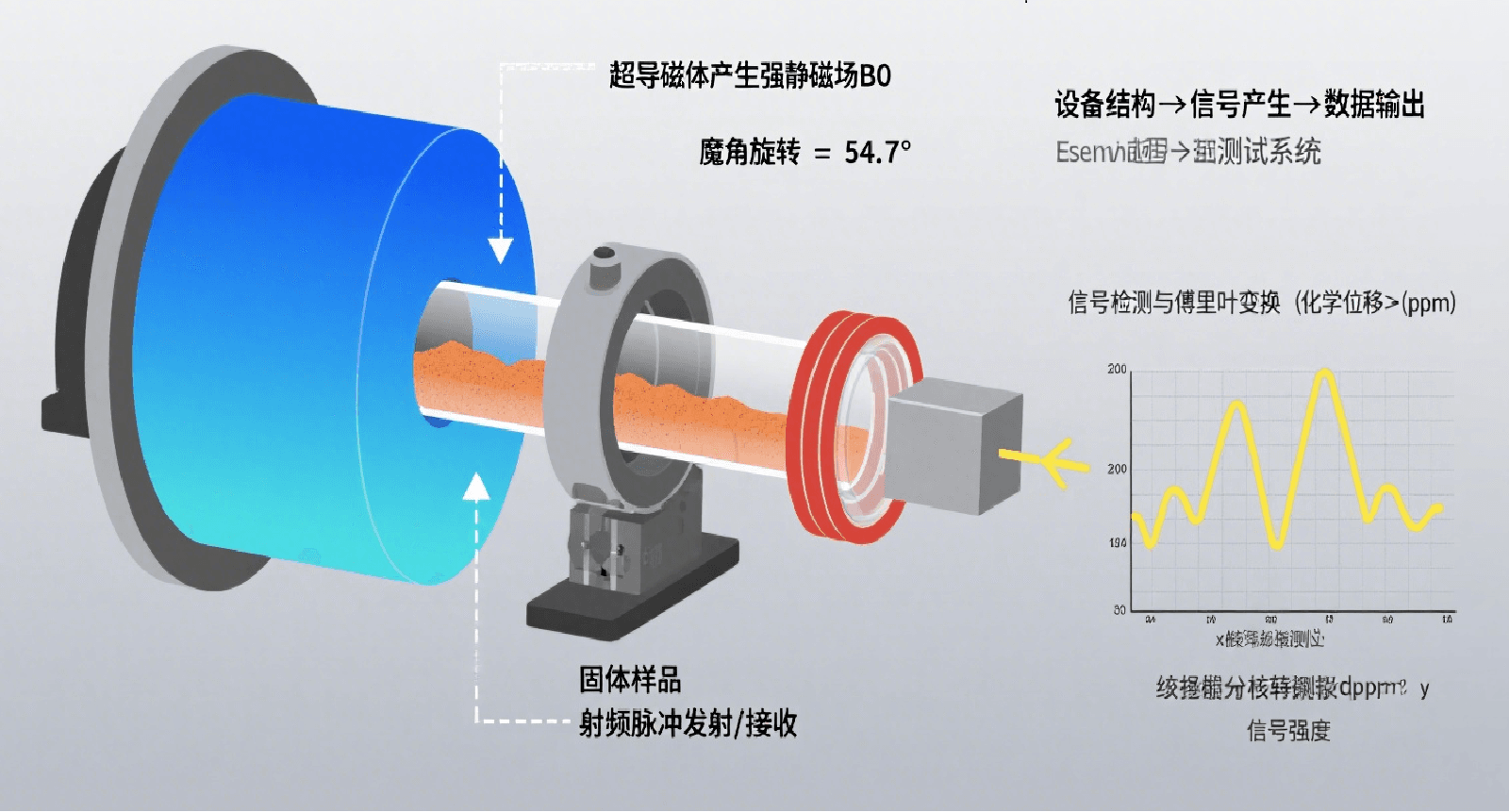

NMR的本质是利用原子核的自旋磁矩在磁场中吸收特定频率电磁波(射频)产生共振信号,信号特征(化学位移、耦合常数等)反映原子核周围的电子环境和分子结构。但固体与液体的核心差异在于:液体中分子快速热运动可平均掉大部分各向异性相互作用(如分子取向导致的信号变化),而固体中分子运动缓慢,各向异性相互作用被保留,导致原始信号宽化甚至无法分辨。因此,SSNMR的关键是通过技术手段“驯服”这些相互作用,提取有效信息。

固体中独特的相互作用(SSNMR的核心研究对象)

- 化学位移各向异性(CSA):原子核的化学位移(反映电子云密度)随分子取向变化的特性。例如,13C核在不同官能团中,CSA的大小和对称性可反映化学键的刚性。

- 偶极-偶极相互作用:相邻自旋核(如1H-13C、1H-1H)的磁矩相互作用,导致信号分裂,其强度与核间距的三次方成反比,可用于测定原子间距离(<0.5 nm)。

- 四极相互作用:自旋量子数I>1/2的核(如14N、27Al、17O)因电荷分布非球形,与周围电场梯度作用产生的信号宽化,可反映局部电荷环境(如配位对称性)。

SSNMR的关键技术(消除宽化,增强信号)

- 魔角旋转(MAS,Magic Angle Spinning):

最核心的技术。将样品管绕与外磁场成“魔角”(θ=54.7°,因cos²θ=1/3)的轴高速旋转(通常几千至几十万Hz),可平均掉CSA和偶极相互作用的各向异性部分,使信号窄化(类似液体NMR的分辨率)。旋转速度越高,宽化消除越彻底(适用于强相互作用体系)。 - 交叉极化(CP,Cross Polarization):

针对低丰度核(如13C、29Si,天然丰度仅1%左右)灵敏度低的问题,通过脉冲序列将高丰度核(如1H,丰度99.98%)的自旋极化传递给低丰度核,信号强度可增强1-2个数量级。例如,13C-1H CP/MAS是表征有机固体最常用的方法。 - 其他辅助技术:

- 弛豫时间测量(T1、T2):反映分子运动性(如聚合物链的旋转、扩散)。

- 多脉冲序列(如DIPSHIFT、REDOR):定量分析偶极相互作用,精确测定核间距。

- 四极核处理技术(如MQ-MAS):消除四极相互作用宽化,解析27Al、17O等核的信号。

SSNMR的主要应用领域

SSNMR的优势在于无需溶解样品,可直接表征固体的本征结构(如晶体、非晶体、薄膜、生物聚集体等),提供原子级别的化学环境、空间排布和动态信息,广泛应用于材料科学、化学、生物学、地质学等领域。

材料科学与化学

- 多孔材料结构表征:

用于MOFs(金属有机框架)、沸石、介孔材料等的骨架结构解析(如29Si NMR区分沸石中Si的配位环境:Q3、Q4结构单元)、孔道内客体分子(如吸附的CO2、水)的状态。 - 催化剂研究:

分析催化剂表面活性位点(如27Al NMR区分Al的配位态:4配位、5配位、6配位,判断沸石催化剂的酸性)、反应中间体的吸附状态(如13C NMR追踪CO在金属催化剂表面的吸附形式)。 - 聚合物与复合材料:

表征聚合物链的化学结构(如13C NMR区分聚乙烯的支化度)、结晶度(通过CSA差异区分晶区与非晶区)、界面相互作用(如复合材料中基体与填料的偶极耦合)。

生物学与生物化学

- 不溶性生物大分子:

研究膜蛋白、淀粉、纤维素、病毒衣壳等难溶生物样品的二级结构(如13C、15N NMR通过化学位移判断蛋白质的α-螺旋、β-折叠)、构象变化(如淀粉的糊化过程)。 - 生物矿化与天然产物:

分析骨骼、牙齿中羟基磷灰石的晶体结构(31P NMR),或天然产物(如生物碱、多糖)的固态结构(避免溶解导致的构象改变)。

地质学与环境科学

- 矿物与岩石分析:

通过27Al、29Si、17O NMR区分硅酸盐矿物的结构类型(如长石、石英的骨架差异),追踪地质过程(如岩浆冷却、岩石风化)中矿物的演化。 - 环境污染物形态:

分析土壤中重金属(如207Pb、113Cd)的结合形态(如与有机质、黏土的配位方式),评估其迁移性和毒性。

总结

SSNMR通过魔角旋转、交叉极化等技术,克服了固体中强各向异性相互作用的干扰,成为表征固体样品化学环境、空间结构和动态行为的“无损探针”。其应用从材料设计、催化机理到生物大分子结构、地质演化,贯穿多个学科,尤其在“不溶/难溶样品”的研究中具有不可替代的优势。